In den eigenen Händen

1996 übernahm die Belegschaft den Bohrwerkhersteller Union Chemnitz. Knapp 25 Jahre später wurde der Betrieb geschlossen.

Immer noch steht er an seinen angestammten Platz, „dor Nischel“. Das Wahrzeichen von Chemnitz: der riesige Kopf von Karl Marx. In den Souvenirläden des Zentrums gibt es ihn als Schlüsselanhänger, Flaschenöffner und Miniaturbüsten zu kaufen. Auch die Flaschen eines Lokalbieres ist mit dem „Nischel“ – das sächsische Wort für Kopf – geschmückt. Trotz mehreren Versuchen die zweitgrößte Porträtbüste der Welt in den Westen zu verkaufen, steht er noch immer als Wahrzeichen im Zentrum der Stadt, die bis zur Wende als Karl-Marx-Stadt in den Atlanten zu finden war. Im Gegensatz zu den Juwelen der ehemaligen Industriestadt, welche in Blickrichtung von Marx keine zwei Kilometer entfernt in der Zwickauer Straße wie an einer Perlenkette aufgereiht lagen: Union, Heckert, VEB 8. Mai…

Nachdenklich schaut Gert Sczepansky auf den Nischel. Bilder seines Lebens ziehen an ihm vorbei. Auf dem Gebäude hinter ihm prangt noch in metallenen Lettern Marx’ „Proletarier aller Länder vereinigt euch“. Jahr für Jahr zog er am 1. Mai mit seinen Kolleg:innen vom Rationalisierungsmittelbau des VEB Schraubenwerkes hier vor der versammelten Politprominenz vorbei. Gehasst hatte er diese Inszenierungen als junger Mann. „Bei uns im Betrieb wurden so viele Sachen aus ideologischen Gründen gemacht, die ökonomisch keinen Sinn ergaben. Die ganze Geschichte mit Subbotniks zum Beispiel.“ Um den Plan überzuerfüllen, wurden die Beschäftigten regelmäßig zu freiwilligen Überstunden am Samstag angehalten. „Doch am Montag haben wir dann alle Däumchen gedreht, weil es kein Material mehr gab.“ Um den Maschinenpark besser auszulasten, wurde beschlossen, das Zwei-Schicht-System einzuführen. An sich eine gute Idee, fand Sczepansky. „Die Betriebsleitung hat dann an die oberste Heeresleitung gemeldet, dass das Zwei-Schicht-System erfolgreich eingeführt wurde. Aber in der Frühschicht standen dann aus Personalmangel die Maschinen still.“

Gut verdient haben sie in diesem Betrieb, der Pressen und Fräsen aus dem kapitalistischen Ausland nachbaute. „Das Klima war damals ganz anders. Heute arbeitet jeder für sich. In der DDR waren die Betriebe einer der wichtigsten sozialen Orte.“ Dass es nicht die ständige Bedrohung von Arbeitslosigkeit gab, trug auch zu einem stärkeren Zusammenhalt in der Belegschaft bei. „Normbrecher, also Kollegen, die zu schnell gearbeitet haben, hatten es aber schwer. Sie wurden von den Kollegen angehalten, langsamer zu arbeiten. Damit haben wir uns natürlich in das eigene Fleisch geschnitten. Irgendwie wussten wir das auch. Das Volkseigentum gehörte ja schließlich uns. Aber das war sehr abstrakt. Wir hatten keinen Einfluss, was damit passiert. Und unsere Vorschläge, wie die Produktion besser organisiert werden könnte, verhallten.“

Die Abwicklung Ost

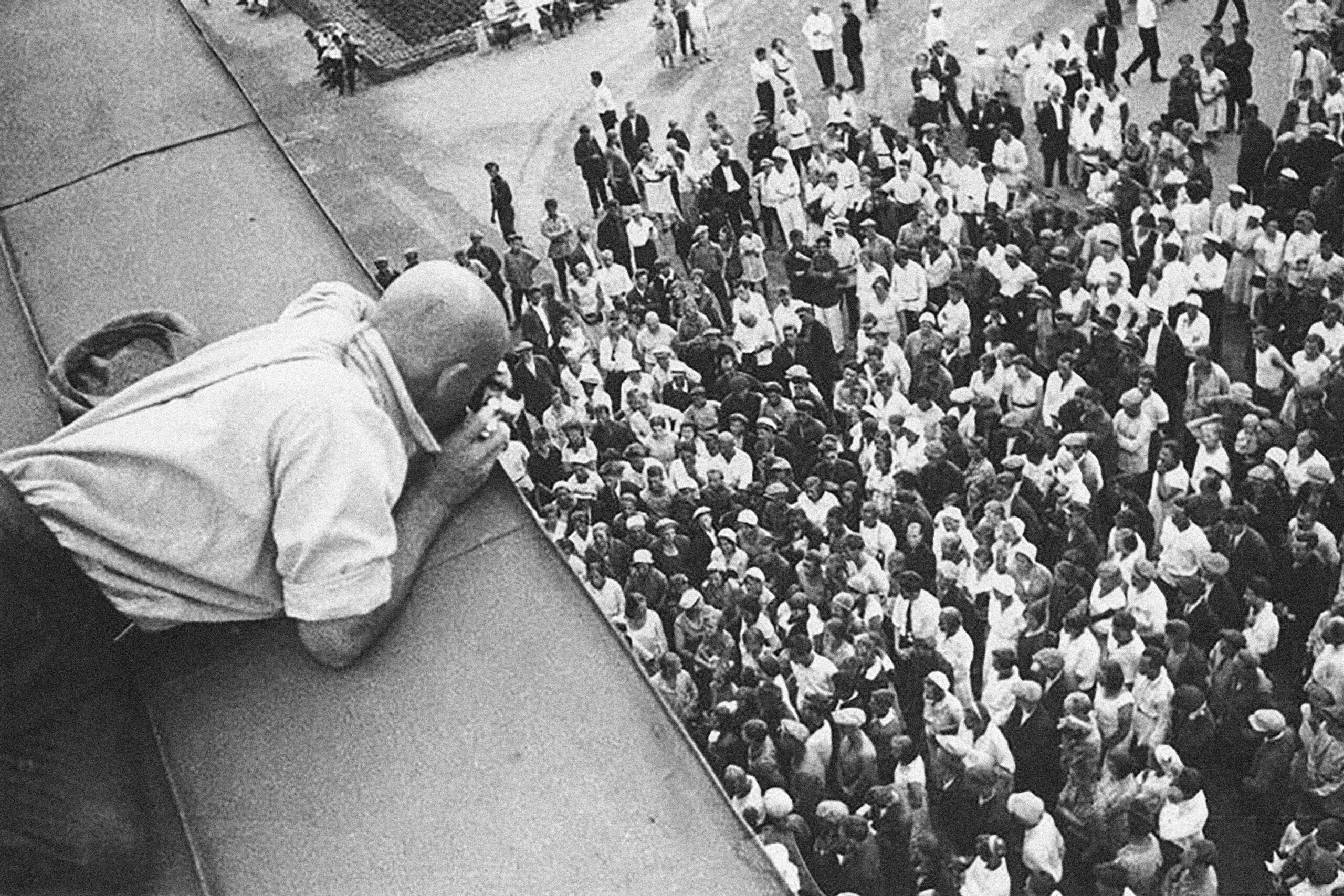

1989 änderte sich alles. In Erinnerung sind die Massendemonstrationen gegen die SED geblieben. Weitgehend vergessen ist die „Betriebswende“. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt fanden 17,5 Prozent aller öffentlich wirksamen Aktionen von August 1989 bis April 1990 in Fabriken statt. Mit Arbeitsniederlegungen oder deren Androhung schmissen sie die Parteisekretäre aus den Betrieben, lösten die Kampfgruppen und Betriebsgewerkschaftsleitungen (BGL) auf, wählten neue Betriebsdirektoren. In Sczepanskys Fabrik wurde im Oktober 1989 der erste Betriebsrat gebildet. Neben politischen Forderungen stellten sie auch ökonomische auf: Spätschichten sollten nur stattfinden, wenn es genug Personal gibt, und die unrentable Konsumgüterproduktion sollte eingestellt werden. „Wir hatten das Gefühl, dass das Volkseigentum unser ist und wir es irgendwie selber in die Hände nehmen müssen.“

In den sächsischen Betrieben herrschte eine Aufbruchstimmung. Betriebsräte schossen wie Pilze aus dem Boden. Sczepansky versuchte, für das „Neue Forum“ das erwachende Selbstbewusstsein der Arbeiter zu kanalisieren, um ein starkes Votum der Werktätigen im Staat der Arbeiter und Bauern durchzusetzen. Doch ohne konsolidierte Organisation wurden sie von der Dynamik der Wende überrollt.

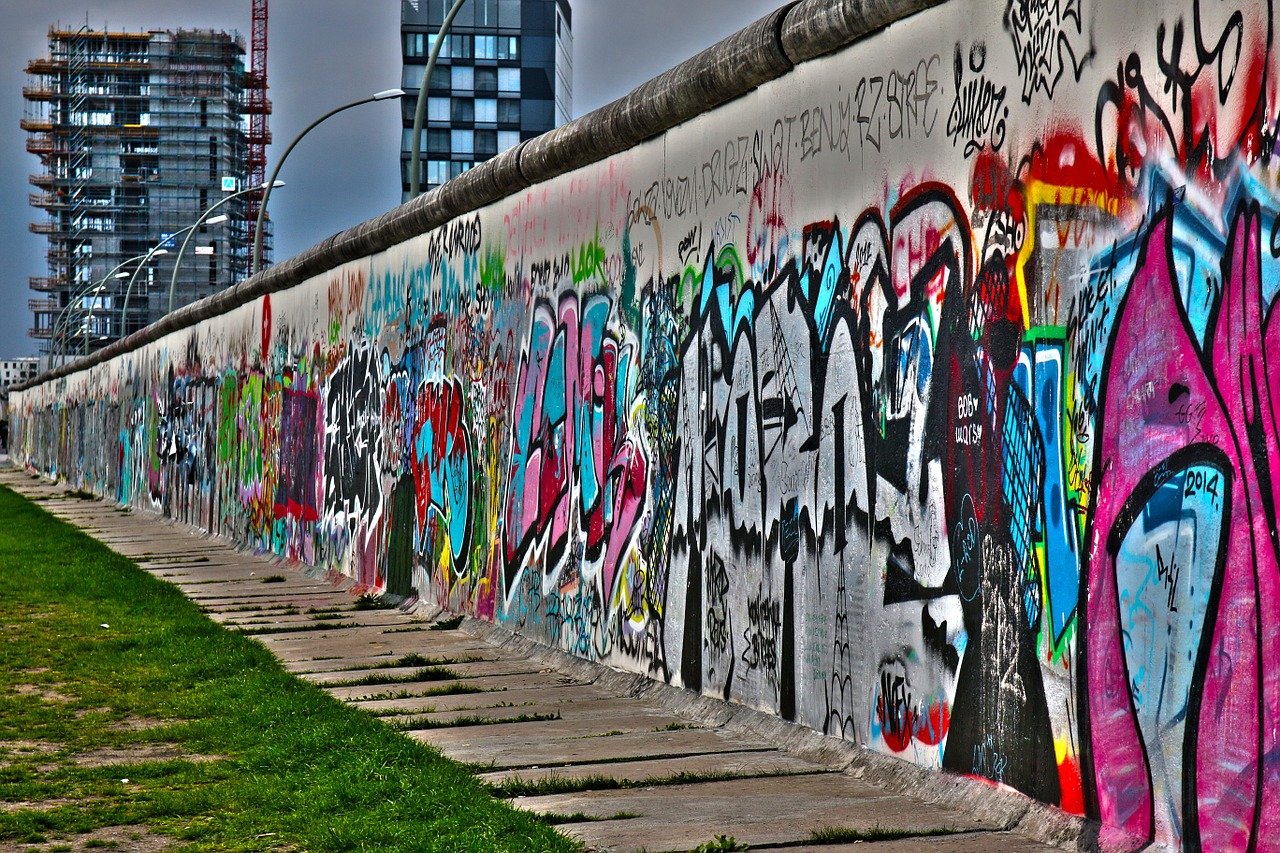

„Als ich am 9. November gesehen habe, wie die alle da rüber geströmt sind …“ Die Falten auf Sczepansky Stirn werden größer. „Da habe ich gesagt: Ich glaube, das war’s mit unseren schönen Ideen.“ Die Dynamik änderte sich nach der Grenzöffnung rasant. Vor dem Karl-Marx-Monument fand sich Sczepansky plötzlich in Demonstrationen wieder, die nicht mehr „Wir sind das Volk“, sondern „Wir sind ein Volk“ skandierten. „Selbst bei mir im Betrieb tauchten plötzlich diese Plakate auf: keine Experimente mehr. CDU.“

Während die Opposition rasch aufgerieben wurden, schaffte es die alten FDGB-Funktionäre erfolgreicher, sich neu zu organisieren. Schnell begannen die Branchengewerkschaften des FDGB sich neu aufzustellen und organisierten teilweise erstmals Wahlen, um ihre Posten demokratisch zu legitimieren. Als Sczepansky davon Wind bekam, kandidierte er Anfang 1990 bei der einzigen Wahl eines IG-Metall-Chefs in Chemnitz gegen einen alten FDGB-Funktionär. Er unterlag aber in der vom FDGB einberufenen Wahlversammlung. „Der hat sich aufgeführt, als ob er ein Sonderrecht auf die Führung hätte, nur weil er Teil der Opposition war“, erinnert sich Freimut Aurich, ehemaliger Betriebsrat des Bohrwerkherstellers Union Chemnitz, „der“ Union.

Auch der DGB wollten nur wenig von der neuen Basisgewerkschaftsbewegung wissen, sie wurde als Bedrohung wahrgenommen. Schnell sollte sie gehen, die Übernahme der Ost-Gewerkschaften. Die IG-Bergbau, Energie, Chemie baute ihre Strukturen im Osten fast ausschließlich durch die Fusion mit ihren FDGB-Pendant auf. In der IG-Metall bekamen die FDGB-Funktionäre einen Schwaben des DGB als Chef vorgesetzt.

Enttäuscht vom Ausgang der Entwicklung akzeptierte Sczepansky eine Stelle bei der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV). Doch auch dort war er bald nur noch von Westdeutschen und ehemaligen FDGB-Funktionären umgeben. Mit Aktenkoffern voller Übertrittserklärungen kauften diese sich Posten in der ÖTV. Sie seien die richtigen Mitarbeiter für viele zwangsversetzte West-Gewerkschafter gewesen. Wie zum Beispiel dem Pfälzer Klaus Böhm, der nicht nur die ÖTV in Chemnitz aufbaute, sondern sich auch in die Aufsichtsräte der AOK, der Stadtwerke „und überall, wo es viel Geld gab“ wählen ließ. „Das war schlimmer als Wandlitz. Die SED-Kader waren ja Waisenkinder dagegen. Unsere alten Herrschaften, die auf Videorekordern Pornos angeguckt haben … Das war ja harmlos. Jetzt wurde richtig zugelangt. Mit ihren Wohnungen, die sie sich für Millionen ausgebaut haben. Mit Whirlpools und allem Schnickschnack.“

Viele DGBler machten einen guten Schnitt mit der Abwicklung Ost, bei der binnen kürzester Zeit eine ganze Volkswirtschaft zerschlagen und privatisiert wurde. Das war ohne Vorbild. Drei Jahre nach dem Anschluss gab es ein Drittel weniger Erwerbstätige in Ostdeutschland. Hunderttausende Beschäftigte auf Kurzarbeit Null oder in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht einberechnet.

Unvorstellbare Entlassungen

Auch die Zwickauer Straße in Chemnitz veränderte mit der kapitalistischen Restauration stark ihr Bild. Aus der Perlenkette der Produktionsstätten brach ein Glied nach dem anderen heraus. In einigen Abschnitten gleicht die Gegend heute einer Geisterstadt, in der leerstehende Industriedenkmäler vor sich hin bröseln. Hier und da schimmert noch ein Blechkasten in der Sonne.

1991 war der Union-Betriebsrat Aurich stolz darauf, dass ihr Betrieb als erster aus dem Werkzeugmaschinenkombinat „Fritz Heckert“ herausgelöst und privatisiert wurde. Doch die Entlassungen erreichten einen vorher unvorstellbaren Umfang: Von den 1.080 Beschäftigten 1990 waren Anfang 1994 noch 230 übrig. Als Betriebsrat der Union musste Aurich fast täglich Kolleg:innen mitteilen, dass ihr Arbeitsplatz leider nicht gerettet werden konnte. „Die Entlassungen waren grauenhaft! Die schlimmste Erfahrung meines Lebens.“

Die Union wechselte mehrfach den Besitzer, bis sie zu 50 Prozent bei einer Tochter der Bremer Vulkan AG landeten, jenem Konzern, der 854 Millionen D-Mark Treuhandfördermittel veruntreute. Durch die Vulkan-Pleite wurde auch Union Chemnitz 1996 in die Insolvenz gerissen. „Darauf haben wir beschlossen, den Betrieb zu besetzen.“

Mehr als ein halbes Jahr lang bewachten Streikposten rund um die Uhr die Fabrik, um einen Abtransport der Maschinen oder den Diebstahl von Konstruktionsplänen und Kundenlisten zu verhindern. „Wir haben dann als Betriebsrat ein Konzept erarbeitet, wie die Produktion von Horizontalbohrwerken in Chemnitz weitergeführt werden kann.“ Aus Politik und Wirtschaft haben sie viel Lob für das Konzept geerntet. „Am Ende hatte ich blaue Flecken. Weil uns alle auf die Schulter klopften, wie fein wir das gemacht haben. Aber wir blieben mit leeren Händen stehen.“ Eines Abends landete Aurich dann in der Wohnung des 1. IG-Metall Bevollmächtigten Sieghard Bender. „Nach der dritten Flasche Rotwein hat Bender dann die Frage aufgeworfen, was eigentlich wäre, wenn wir selber den Betrieb übernähmen. Wir waren wie vor dem Kopf geschlagen und haben gesagt: Das können wir natürlich nicht. Aber er war schon 2. Bevollmächtigter in Esslingen am Neckar und hatte mehr Erfahrungen, was an Firmengründungen möglich war.“

Nach einer lauten Protestaktion vor der ehemaligen Bank der Union bekamen sie die Zusicherung, dass diese auch als Hausbank für eine Mitarbeitergesellschaft fungieren würden. Aber nur, wenn die Belegschaft eine Million Mark Eigenkapital aufbringen werde. „Von den 136 verbleibenden Beschäftigten waren genau 100 bereit, dieses Wagnis einzugeben. Das ergab eine Beteiligung von 10.000 Mark für jeden.“ Sie verkaufte ihre Autos, nahmen Hypotheken auf und pumpten ihre Großeltern an. „Aber am Ende hat es geklappt.“

Ein hoher Einsatz, der aber auch große Änderungen im Arbeitsalltag nach sich zog. „Viele Kollegen haben nur noch an die Projektabschlüsse gedacht und unaufgefordert am Samstag gearbeitet.“ Subbotnik hätte das sieben Jahre früher gehießen. Die neuen Eigentumsverhältnisse führten zu einer größeren Solidarität in der Belegschaft. Zuvor wurde bei Fehlern die Verantwortung gern zwischen Abteilungen hin und her geschoben. „Plötzlich hat jeder das Problem bei sich gesucht.“ Flexibilität bedeutete jedoch nicht nur Überstunden, sondern Freizeit. Wenn ein Kollege aus persönlichen Motiven Sonderurlaub brauchte, ließ sich das unkompliziert einrichten. „Aber keiner hat das ausgenutzt.“ Für Aurich war das die glücklichste Zeit in seinem Arbeitsleben.

Das Ende der Union

Über zehn Jahre baute die Union als Kooperative Bohrwerke für Industrie und Bergbau. Doch im Gegensatz zur Planwirtschaft in der DDR gehörte die Fabrik nicht dem Volk, sondern 100 Gesellschaftern. Nach fünf bis zehn Jahren schied ein Großteil der Genossenschaftler altersbedingt aus. Sie wollten ihre Einlagen mit in die Rente nehmen. Die neu eingestellten Beschäftigten waren jedoch nicht bereit, einen fünfstelligen Betrag zu zahlen, damit sie im Union-Werk arbeiten durften. „Wir wollten unbedingt verhindern, dass auch nur einer, der mit uns diese Firma gegründet hat, etwas von seinem Geld einbüßt.“ Um dieses Problems Herr zu werden, holten sich die Genossen den niederländischen Finanzinvestor „Nimbus“ an Bord. Es wurde vereinbart, dass die Mitarbeiter ihre Anteile verkaufen, wenn „Nimbus“ einen Käufer für Union findet. Vier Jahre später war es soweit und das Werk wurde an die „Herkules-Gruppe“ verkauft. Das Ende der Mitarbeitergesellschaft läutete aber auch das Ende der 1852 gegründeten Union ein.

Das Aus war kurz und schmerzlich. 2015 legte eine Unternehmensberatung den Union-Eigentümern nahe, Standorte zu schließen, um die Gewinne zu steigern. Der Osten der Republik war zuerst dran. Investitionen wurde gestoppt, Union musste zu überteuerten konzerninternen Preisen einkaufen. Stück für Stück wurde dem Werk Liquidität entzogen, die Bilanz künstlich ins Negative gerechnet. Am 31. Dezember 2019 ging in der Union für immer das Licht aus. Anders als 1996 fehlte es im vergangenen Jahr jedoch nicht an Kaufinteressenten für das Werk. Verschiedene Unternehmen wollten den Betrieb übernehmen. „Doch die Herkules-Gruppe hat gar nicht erst verhandelt“, meint der letzte Union-Betriebsratsvorsitzende, Uwe Friemel. Sie wollten die Produktion verlagern und sich keine Konkurrenz schaffen. Eine erneute Übernahme durch die Beschäftigten sei auch wegen der Situation am Arbeitsmarkt nicht möglich gewesen. Die Arbeitslosigkeit lag 2019 auf einem Rekordtief. Warum zigtausende Euros investieren, um weiter arbeiten zu dürfen? Die Union schloss drei Monate bevor das Coronavirus Deutschland erreichte.

Mit dem jetzt näherrückenden Winter sammeln sich wieder die Krähen um den Denkmalkopf von Karl Marx in Chemnitz. An ihm zog in den vergangenen 30 Jahren erneut viel Geschichte vorbei. Von der Planwirtschaft ohne Arbeiterkontrolle bis zu den verzweifelten Versuchen, die im Kapitalismus durchzusetzen. Im kommenden Jahr feiert „dor Nischel“ fünfzigsten Geburtstag. Auf welche Welt wird er dann blicken?

Dieser Artikel erschien zuerst am 02.10.2020 bei der Jungen Welt.