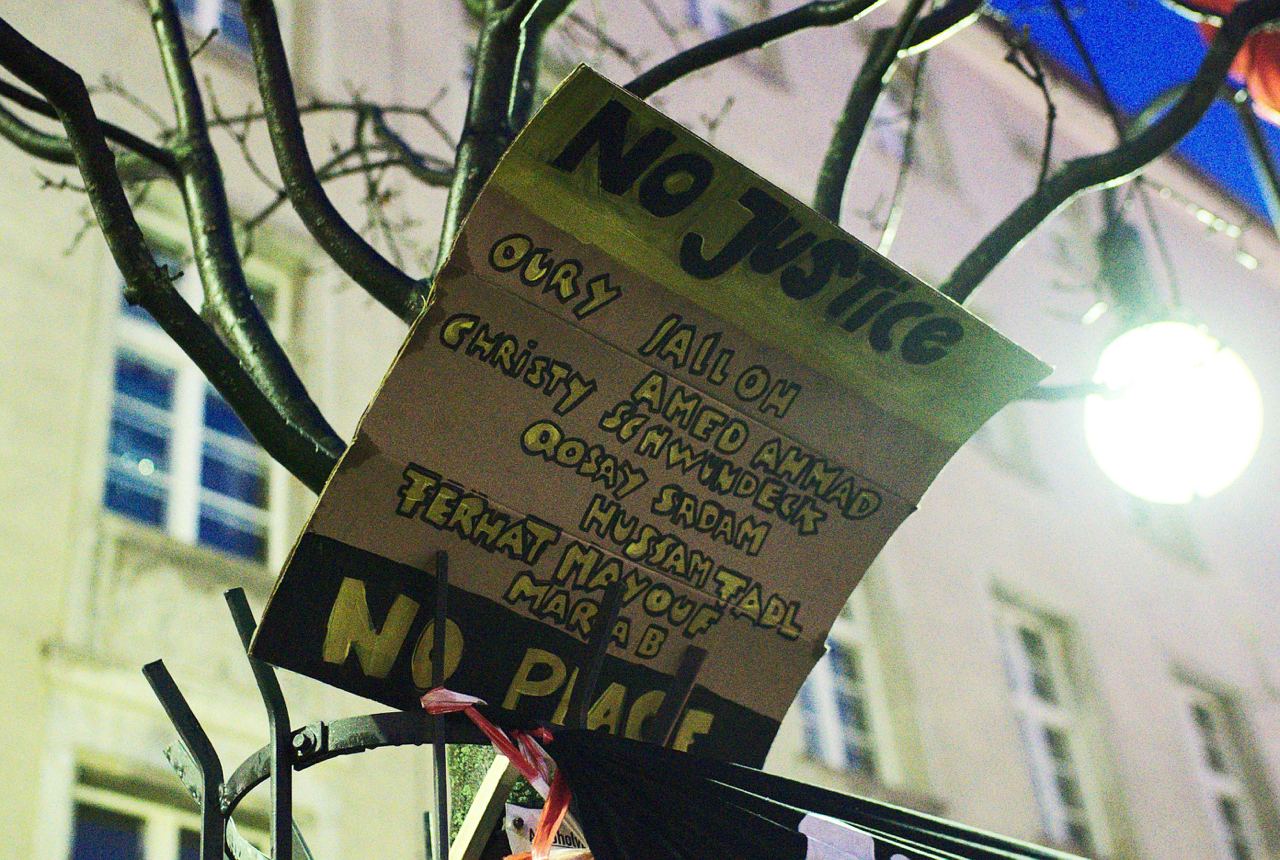

Perspektiven nach Hanau: Wie Millionen Menschen in den USA gegen Rassismus streikten

Nach dem rechten Terroranschlag in Hanau wird über einen Streik gegen Rassismus diskutiert. So eine Aktion hat es schonmal gegeben: Am 1. Mai 2006 fand in den USA ein "Generalstreik der Migranten" statt. Millionen Menschen legten die Arbeit nieder.

Nach dem rechten Terroranschlag in Hanau wird über einen Streik gegen Rassismus diskutiert. Ein Aufruf plädiert für einen richtigen Streik am 8. Mai. Das mag wie ein linkes Hirngespenst klingen. Doch so eine Aktion hat es schonmal gegeben. Am 1. Mai 2006 fand ein „Generalstreik der Migranten“ in den USA statt. Millionen Menschen legten die Arbeit nieder, um gegen die rassistischen Einwanderungsgesetze zu protestieren.

Damals wie heute leben über zehn Millionen Menschen in den USA in einem Zustand dauerhafter Illegalisierung. Da ihnen etliche Rechte verweigert werden, leben und arbeiten sie unter besonders harten Bedingungen. Das senkt auch die Löhne der gesamten Arbeiter*innenklasse. Ganze Sektoren der US-Wirtschaft sind von dieser entrechteten Arbeit abhängig, darunter die Fleischindustrie, der Bau, und viele Servicebereiche. Wie ich damals in einem Artikel für die junge Welt schrieb:

die Bänder in Fleischfabriken [standen] still, Restaurants und Läden waren geschlossen, Märkte blieben leer. In manchen Schulen in Los Angeles war nicht mal ein Fünftel der Schüler erschienen. Insgesamt beteiligten sich mehrere Millionen Latinos am ‚Generalstreik der Migranten‘. Laut Organisatoren fanden in 70 Städten Proteste gegen die rassistischen USA-Einwanderungsgesetze statt. In Chicago demonstrierten eine halbe Million Menschen. Bei zwei Protestzügen in Los Angeles marschierten 600.000. Auch in Denver im Bundesstaat Colorado waren 75.000 auf die Straße gegangen – rund ein Sechstel der gesamten Stadtbevölkerung.

Doch diese machtvolle Bewegung konnte ihre Ziele nicht erreichen. Die rassistischen Gesetzte wurden nicht gelockert — im Gegenteil, fast 15 Jahre später ist die Situation noch schlimmer geworden. Die Bewegung hatte nämlich zwei entscheidende Schwächen:

1. Sie vertraute auf die Demokratische Partei. Nach den Protesten traten bürgerliche Politiker*innen hervor, die Verbesserungen versprachen, sobald man sie ins Amt gewählt hätte – allen voran Barack Obama, der eine Parole migrantischer Arbeiter*innen („Si se puede“) als Wahlkampfslogan umdeutete. Als Präsident hat Obama dann drei Millionen Menschen abgeschoben – mehr als alle frühere US-Präsidenten zusammen. Obama hat zum ersten Mal Kinder in Käfigen eingesperrt – er hat jenen Abschiebungsapparat hochgerüstet, der Trump nun einsetzen kann.

2. Sie hat die offiziellen Gewerkschaftsführungen nicht herausgefordert. Die konservativen Bürokrat*innen, die in den Gewerkschaften den Ton angeben und eng mit der Demokratischen Partei verbunden sind, haben natürlich kein Interesse daran, einen Kampf gegen Rassismus zu führen. Der Streik wurde deswegen von NGOs und Basisaktivist*innen organisiert, an den Gewerkschaften vorbei. Es nahmen sehr viele Lohnabhängige, und darunter nicht wenige Gewerkschaftsmitglieder, an den Aktionen teil. Aber ohne die Rückendeckung der Gewerkschaften konnten die Aktionen kaum die schweren Bataillone der Klasse und die Schlüsselsektoren der Wirtschaft erreichen.

Daraus müssen Lehren für eine solche Aktion in Deutschland gezogen werden. Das Vertrauen in die Versprechen einer „progressiven“ bürgerlichen Partei hat die Bewegung in eine Sackgasse geführt und demoralisiert. Proteste gegen Rassismus müssen von daher unabhängig von den Parteien des kapitalistischen Regimes organisiert werden. Nicht eine Wahl für eine weniger rassistische bürgerliche Partei, sondern nur schlagkräftige Proteste können die herrschende Klasse dazu drängen, uns mehr Rechte zu gestehen.

Und damit solche Aktionen den Kapitalist*innen Angst einjagen, müssen auch Schlüsselsektoren der Arbeiter*innenklasse eingebunden werden – in Deutschland etwa die Autoindustrie, die Krankenhäuser, den Transport. Das wird nur möglich sein, wenn wir die Gewerkschaftsspitzen – hierzulande eng mit der Regierungspartei SPD verbunden – unter Druck setzen. Basismitglieder der Gewerkschaften müssen hier aktiv werden.