Klezmer-Musik eines entwurzelten Revoluzzer-Künstlers

Die Berliner Band Daniel Kahn and The Painted Bird legt ihr fünftes Album vor. Es sind revolutionäre Kampflieder für eher hoffnungslose Zeiten. Eine politische Rezension.

Bei den ersten Klängen eines Klezmer-Lieds hat man unvermeidlich eine Szene vor Augen: Ein junger Mann auf einem Stuhl wird auf die Schultern einer tanzenden Menge gehoben. Doch Klezmer – Akkordeons, Klarinetten, freudig-melancholisches Chaos – ist nicht nur für jüdische Feste wie die Bar-Mizwa. Klezmer war einst auch die Hintergrundmusik für Millionen jüdischer Proletarier*innen in Osteuropa. Ihre eklektische Sprache, das Jiddische, klingt wie ein altmodisches Deutsch mit einer für teutonische Verhältnisse ungewöhnlichen Lebensfreude. Sobald man sich an die Aussprache gewöhnt hat, versteht man halbwegs auch jene Texte, die Unterdrückung beklagen und die sozialistische Utopie beschwören.

Klezmer, Jiddisch, die jüdische Arbeiterbewegung – alles ausgelöscht? Nicht ganz.

Wenn der US-amerikanische Berliner Daniel Kahn heute Klezmer macht, geht es ihm nicht nur um die klassischen Töne, sondern um den ursprünglichen Geist – Punk statt Folklore. Der Liedermacher singt über Leid, Kampf und die bessere Welt von morgen. Dafür nutzt er nicht nur traditionsreiche Kampflieder wie Arbeter-Froyen, abwechselnd im jiddischen Original und in englischer Übersetzung. Kahn dichtet auch neue Hymnen mit den Forderungen von heute: „Nayn-un-nayntsik senen mir!“, heißt es dann, wie zu Occupy-Zeiten („We are the 99 percent“).

Nun erscheint die fünfte Platte von Daniel Kahn und seiner Band The Painted Bird. The Butcher’s Share setzt das mehr als zehnjährige künstlerische Projekt fort, jüdische Geschichte musikalisch zu verarbeiten.

In einer Ballade besingt er eine junge Partisanin aus Wilna, die mit einer Pistole in der Hand in einem dunklen Wald auf eine deutsche Patrouille wartet – unterlegt von einer Harmonika klingt es fast wie das Liebeslied eines Cowboys. The Ballad of How the Jews Got to Europe dagegen wirkt wie eine ungestüme Klezmer-Selbstparodie: die Juden*Jüdinnen unter dem Feudalismus, zu Zinsgeschäften gedrängt, als „Mittelsmänner einer modernen irdischen Hölle“. Zum Abschluss erzählt er Geschichten aus dem alten Testament im Stil von Bob Dylan nach.

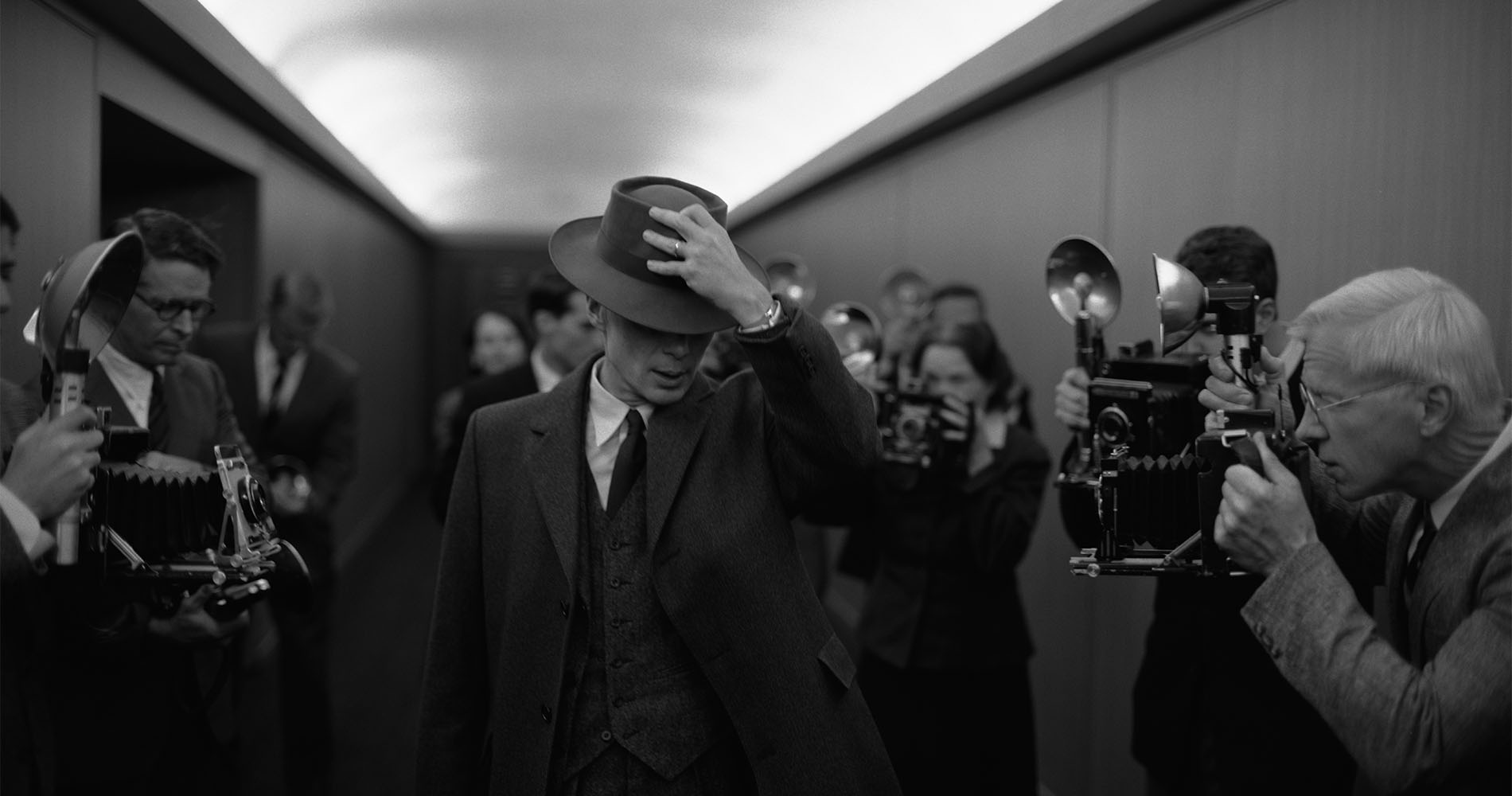

Der 39jährige Musiker hat einen komplizierten Lebensweg, der sich in seiner Musik widerspiegelt. Aufgewachsen in den weißen Vororten von Detroit, hatte er zwar eine jiddischsprechende Großmutter, die sprach aber mit ihm nur Englisch. Erst als Erwachsener in New Orleans lernte er die Sprache seiner Vorfahren. Dort verdingte er sich als Musiker und sozialer „Organizer“. Seit 2005 lebt er in Berlin, und hier fließen auch Einflüsse von Brecht, Tucholsky und Degenhardt ein. Mit schwarzer Lederjacke, Fedora und Vollbart würde Kahn fast besser in die 1920er passen als in die heutige Zeit – die Rolle des entwurzelten Revoluzzer-Künstlers ist aktuell etwas aus der Mode.

In einer anderen Zeit als die trostlose, in der wir leben, würde Kahn mit Megafon und Ukulele eine revolutionäre Arbeiter*innenbewegung musikalisch begleiten. Im Moment mangelt es jedoch ein wenig an Gelegenheiten für Auftritte auf Massendemonstrationen – verrauchte Bars und angesagte Theater müssen als Ersatz dienen. Ehrlicherweise reflektiert Kahn auch die unglückliche Existenz als Kreativprekarier in hoffnungslosen Zeiten, in denen es nicht mehr als „Wochenendrevolutionen“ mit „belanglosen Aktionen“ gibt. Denn auch wenn wir uns mit kultureller Leidenschaft gegen ein mörderisches System streben, kommen wir nicht umhin, dieses System immer wieder zu bestätigen und sogar von seinen Gräuel zu profitieren: „Jede Ware hat Blut und Eingeweihe im Preis inbegriffen“, wie Kahn singt. Leicht deprimiert klingt auch der Albumtitel: Muss man eben „dem Metzger seinen Anteil geben“.

Diese Spannung zwischen unseren sozialrevolutionären Vorbildern aus der Vergangenheit und unserer heutigen Demoralisierung macht den modernen, punkigen Klezmer aus.

Daniel Kahn & The Painted Bird: The Butcher’s Share. Dieser Artikel erschien ursprünglich in Der Freitag.