Vor 100 Jahren betreten Revolutionär*innen in Deutschland den Rasen

Ein alter Witz besagt, dass die Deutschen nie eine Revolution machen werden, weil sie dafür den Rasen betreten müssten. Doch vor 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg an sein Ende kam, bereitete die Arbeiter*innenbewegung in Deutschland einen Aufstand gegen den Kaiser und die Kapitalist*innen vor. Am 9. November 1918 begann der Generalstreik in Berlin – nach jahrelanger Vorbereitung.

„Wer gegen den Krieg ist, erscheint am 1. Mai Abends acht Uhr. Potsdamer Platz (Berlin). Brot! Freiheit! Frieden!“

Kleine Zettel mit diesem Aufruf in Schreibmaschinenschrift waren in der gesamten deutschen Hauptstadt verteilt worden. Es war April 1917 und das Land befand sich schon fast zwei Jahre im Krieg. Berlin, diese grandiose imperialistische Metropole, war unheimlich ruhig. Die Hälfte der männlichen Bevölkerung Deutschlands war in die Armee eingezogen worden.

Seit 1890 hatte die deutsche Arbeiter*innenbewegung am 1. Mai immer große Demonstrationen organisiert. 1915 hatte es keine gegeben und für 1916 war keine geplant. Das Versammlungsrecht war für den Burgfrieden zwischen dem Militär und den Gewerkschaftsbürokratien geopfert worden.

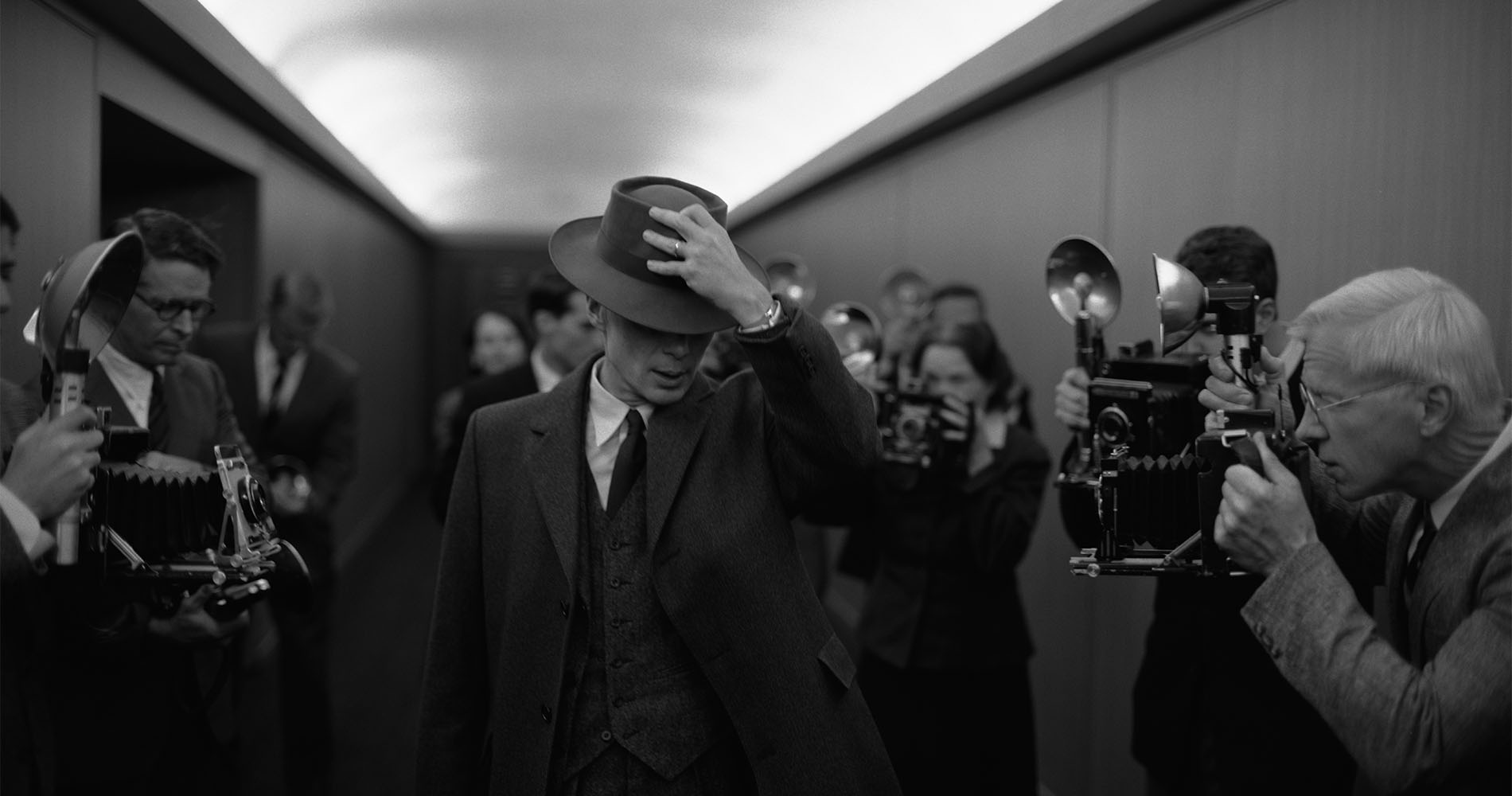

Die Kundgebung am Potsdamer Platz, normalerweise Berlins wichtigstes Geschäftsviertel, war illegal. Ein paar tausend Menschen kamen trotzdem. Ein 45-jähriger Mann in grauer Soldatenuniform, mit Brille und dünner werdendem Haar, stieg über die Köpfe der Menge empor. „Nieder mit dem Krieg!“, rief er. „Und nieder mit der Regierung!“

Er wurde sofort von der Polizei überwältigt und weg geschleift. Es handelte sich um Karl Liebknecht, ein Anwalt und sozialdemokratisches Parlamentsmitglied. In den Reichstagssitzungen nutzte er seine parlamentarische Immunität für flammende Reden gegen die imperialistische Schlächterei. Aber er war ebenfalls eingezogen worden. Am Ende jeder Sitzung wurde er zur Ostfront geschickt, um Schützengräben auszuheben, bevor er in der Folgewoche zurück ins Parlament gebracht wurde.

Liebknechts Kundgebung am 1. Mai war nur im moralischen Sinne ein Erfolg. Sein Parlamentsmandat wurde ihm entzogen, er wurde des Hochverrats angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Doch am Tag von Liebknechts Gerichtsverhandlung einen Monat später traten 50.000 Arbeiter*innen aus den Metallfabriken Berlins in den Streik. Sie forderten „Freiheit für Liebknecht!“ Weder das Militär noch Liebknecht selbst wussten, wer den Protest organisiert hatte.

Die Aktionen der Arbeiter*innen gegen den Krieg, inspiriert von Liebknechts Mut, würden später den Beginn der Novemberrevolution markieren.

Ein deutscher Bürger*innenkrieg?

Am 9. November 1918 stürzte ein Massenaufstand des Berliner Proletariats Kaiser Wilhelm II. und beendete den Krieg. Die Hohenzollern-Dynastie hatte Berlin, Preußen und das Deutsche Reich fast 500 Jahre lang beherrscht. Ein bürgerlicher Journalist beschrieb die Revolution wie einen plötzlichen Zusammenbruch: Am Folgetag schrieb Theodor Wolff, dass vor dem Aufstand „eine riesige Militärorganisation alles zu umfassen schien, in den Ämtern und Ministerien thronte eine scheinbar unbesiegbare Bürokratie. Gestern früh war (…) das alles noch da. Gestern Nachmittag existierte nichts mehr davon.“ Doch die Revolution kam nicht so plötzlich, wie sie erschien: Sie offenbarte nur die Widersprüche, die seit Jahrzehnten im deutschen Kapitalismus anwuchsen.

Heute ist die Novemberrevolution fast vergessen. Die meisten Menschen in Deutschland kennen die Begriffe „Deutsche Revolution“ oder „Deutscher Bürgerkrieg“ nicht. Doch die Ereignisse Ende 1918 und 1919 sind nicht nur ein Wendepunkt in der Geschichte Mitteleuropas, sondern in der Geschichte der menschlichen Zivilisation insgesamt. Die blutige Niederlage der Novemberrevolution war ein entscheidender Moment im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus – einen Moment, den Sozialist*innen heute studieren müssen.

Formell revolutionär

Die deutsche Sozialdemokratie war 1875 von Wilhelm Liebknecht gegründet worden. Nur drei Jahre später wurde sie unter den „Sozialistengesetzen“ Kaiser Wilhelms I. verboten. Die Parteiführung und die Redaktionen gingen ins Exil, während die Mitglieder sich in einer Vielzahl legaler Frontorganisationen versammelten: Wandergruppen, Gesangsvereine, Arbeiterbibliotheken und Eckkneipen. Der einzige Ort im Deutschen Reich, in dem sich Sozialist*innen legal organisieren durften, war der Reichstag: Waren sie einmal als Individuen gewählt, erlaubte ihre parlamentarische Immunität es ihnen, als SPD-Vertreter*innen zu sprechen.

Trotz der Illegalität wuchs die SPD weiter; sie erlangte bei den Wahlen 1890 1,4 Millionen Stimmen. Der nächste Kaiser Wilhelm (der Zweite) musste die Partei legalisieren und ihr Wachstum beschleunigte sich. Bei den Wahlen von 1912 erlangte die SPD knapp über 4 Millionen Stimmen (fast 35 Prozent) und 110 Sitze im Parlament, wodurch sie die stärkste Reichstagsfraktion wurde.

In all diesen Jahrzehnten blieb die SPD ihren revolutionär-marxistischen Wurzeln treu – zumindest in der Theorie. 40 Jahre Wachstum des deutschen Kapitalismus hatten der Arbeiter*innenklasse kontinuierliche Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen gebracht – und viele Proletarier*innen begannen zu glauben, dass das unendlich so weiter gehen würde, bis der Sozialismus erreicht sei. Die SPD war parallel zum Reich gewachsen, betrieb dutzende Zeitungen, riesige landesweite Gewerkschaften (mit riesigen Bürokratien) und war die stärkste Partei im Parlament.

Die Partei teilte sich langsam in drei Flügel: 1) einen rechten Flügel um Friedrich Ebert, einen gesichtslosen Bürokraten ohne jede politische Vision, der innerhalb des Reichs langsam Macht gewinnen wollte. 2) einen linken Flügel, angeführt von Rosa Luxemburg, einer Theoretikerin und Agitatorin, die aus dem zaristischen Polen immigriert war und glaubte, dass revolutionäre Aktionen zum Sturz des Kapitalismus nötig sein würden. 3) ein „marxistisches Zentrum“, das mit Karl Kautsky und Hugo Haase in Verbindung stand und die Einheit der Partei zwischen diesen beiden unversöhnlichen Flügeln um jeden Preis aufrecht erhalten wollte. Das Zentrum verteidigte die „bewährten Taktiken“ der vorangegangenen Jahrzehnte, die aus reformistischer Praxis in Kombination mit revolutionären Reden bestanden.

Die SPD war eine antimilitaristische Partei, die stets erklärt hatte: „Nicht einen Mann, nicht einen Pfennig“ für die kaiserliche Kriegsmaschinerie. Der Stuttgarter Kongress der Sozialistischen Internationale 1907 hatte beschlossen, dass im Falle eines imperialistischen Krieges alle sozialistischen Parteien „mit allen Kräften […] die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen.“

4. August

Im Sommer 1914, als die Spannungen unter den Großmächten die Welt Schritt um Schritt an den Rand des Krieges brachten, erwarteten viele, dass die SPD ihren antimilitaristischen Prinzipien treu bleiben würde. Am 25. Juli enthielt die Berliner Ausgabe der SPD-Zeitung Vorwärts eine Erklärung der SPD-Führung: „Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Krieg! Hoch die internationale Völkerverbrüderung!“ Die Partei organisierte Friedensdemonstrationen im ganzen Land und schickte ihre Parteikasse in die Schweiz, um sich auf ein erneutes Verbot vorzubereiten. Die Militärführung, die Oberste Heeresleitung (OHL), war ihrerseits darauf vorbereitet, alle 110 sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten zu verhaften, sobald der Krieg erklärt war.

Ab dem 1. August schwirrten Kriegserklärungen um die Welt. Der Reichstag wurde für den 4. August zur Abstimmung über Kriegskredite zusammengerufen. Und jedes einzelne sozialdemokratische Parlamentsmitglied stimmte – dafür. „Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.“, erklärte Hugo Haase, Vorsitzender der Reichstagsfraktion. Als der russische Revolutionär W.I. Lenin in seinem Schweizer Exil eine Ausgabe des Vorwärts in die Hand bekam, die von der Abstimmung berichtete, war er überzeugt, dass es eine Fälschung der OHL sein müsste. Rosa Luxemburg, die nicht nur die schärfste Kritikerin des „revisionistischen“ rechten Flügels der Partei gewesen war, sondern auch die leeren Phrasen des Zentrums durchschaut hatte, hatte am Tag zuvor gesagt, dass sie besorgt sei, dass die SPD-Fraktion sich enthalten würde. Nach der Abstimmung sagte sie ihren Genoss*innen, dass sie an Selbstmord aus Protest dachte. Die deutsche Arbeiter*innenbewegung war völlig orientierungslos – nicht eine einzige Stimme war irgendwo gegen den Krieg zu hören!

Hinter den Kulissen hatte es Verhandlungen zwischen der SPD-Führung und der OHL gegeben. Die sozialdemokratischen Bürokratien würden alles tun, um ihre Legalität und ihr Eigentum zu behalten. Die Generäle verstanden es auch, der reformistischen Linken den Krieg schmackhaft zu machen: Hatten Marx und Engels nicht schon 1848 einen revolutionären Krieg Deutschlands gegen den russischen Zaren gefordert? Waren die begrenzten demokratischen Freiheiten für die Arbeiter*innenbewegung im Deutschen Reich nicht etwas, das gegen die Bedrohung durch den russischen Absolutismus verteidigt werden müsste? Es ging angeblich überhaupt nur um das Recht Deutschlands auf Selbstbestimmung gegen die Aggression des Zaren. Am 3. August hielt die SPD-Reichstagsfraktion eine interne Abstimmung über die Kriegskredite ab – 78 waren dafür, nur 14 waren dagegen. Die lange SPD-Tradition der Fraktionsdisziplin bedeutete, dass auch die Gegner*innen der Kriegskredite sich der Mehrheit unterwarfen und mit Ja stimmten. Haase, aus dem Zentrum, war gegen die Kriegskredite, aber erklärte sich bereit, die Erklärung selbst vorzulesen – er wurde von den bürgerlichen und monarchistischen Parteien bejubelt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Deutschland die große Bastion der weltweiten Arbeiter*innenbewegung. Es war ein hoch entwickeltes Industrieland mit einer gut organisierten Arbeiter*innenklasse, angeführt von einer sehr mächtigen Partei mit einem riesigen Apparat, die sich als Anhängerin der Theorien von Marx und Engels verstand. Sozialist*innen auf aller Welt sahen die SPD als Vorbild und feierten ihre Wahlerfolge als ihre eigenen.

Aus diesem Grund war der 4. August – der Tag, an dem sich diese Partei mit ihrem ganzen Gewicht hinter ihre eigene imperialistische Bourgeoisie stellte, um den Ersten Weltkrieg auszutragen – eine enorme materielle und moralische Niederlage. Ihre „kleineren Geschwister“, die meisten sozialistischen Parteien der kriegsführenden Länder, wurden genauso abtrünnig.

Doch der Faden der historischen Kontinuität wurde nicht ganz abgerissen. Der linksradikale Flügel der deutschen Sozialist*innen unter Führung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beteiligte sich gemeinsam mit rebellischen Internationalist*innen aus den anderen Ländern im Krieg am Wiederaufbau der Internationale.

Ein Mann, so fest wie eine Eiche

Der Krieg sollte nur ein paar Wochen dauern – die Jungs sollten schon Weihnachten wieder zuhause sein. Doch als die Monate vergingen und die Schützengräben sich in ganz Europa ausbreiteten, wurden immer mehr junge Männer in Särgen zurückgeschickt. Die deutsche Regierung gab jeden Anschein eines „Verteidigungskrieges“ auf, als das neutrale Belgien besetzt wurde. Regierungsminister (und sogar führende SPD-Politiker) begannen, offen über die Annexion von Gebieten in Belgien oder Nordfrankreich bei Kriegsende zu sprechen.

Im Dezember musste der Reichstag über eine zweite Kreditlinie abstimmen. Liebknecht war in Belgien gewesen und hatte dort mit Sozialist*innen gesprochen. Dieses Mal brach er die Disziplin und erklärte, der Krieg handele nicht von nationaler Verteidigung: „Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des Weltmarktes.“ Und Liebknecht stimmte mit Nein. Ein zweiter SPD-Abgeordneter, Otto Rühle, enthielt sich bei der Abstimmung, indem er zur Toilette ging. Endlich gab es eine Stimme – eine einzelne Stimme –, die sich gegen die Schlächterei aussprach. Liebknecht wurde für Millionen zum Helden. Ein deutsches Arbeiterlied nannte ihn später einen „Mann, so fest wie eine Eiche“. Als eine dritte Abstimmung anstand, im März 1915, stimmten sowohl Liebknecht als auch Rühle gegen die Kriegskredite – und Liebknecht wurde an die Front geschickt, um Schützengräben auszuheben, wodurch ihm jede politische Aktivität außerhalb des Parlaments verwehrt blieb.

Liebknecht war, um den modernen chinesischen Begriff zu nutzen, ein „roter Prinz“ – als Sohn des Parteigründers war er wegen seines Namens besser bekannt als wegen seiner politischen Arbeit. Als gelernter Anwalt hatte Liebknecht einen gewissen Bekanntheitsgrad als Verteidiger der sozialistischen Jugendorganisationen und ihres Rechts auf Unabhängigkeit von der Parteibürokratie erlangt. 1907 wurde er mit 37 Jahren zum Vorsitzenden der Sozialistischen Jugendinternationale gewählt. Für sein Buch gegen den Militarismus wurde er zu eineinhalb Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt. Wenn Sozialdemokrat*innen eine derartige Repression erfuhren, hob die Partei sie oft in die Parlamente, damit sie Immunität erlangen. So bekam Liebknecht einen Sitz im Reichstag. Der Historiker Sebastian Haffner beschreibt ihn als einen „unbekannten Hinterbänkler“ vor 1914.

Zentrist*innen und Revolutionär*innen

Der Krieg dauerte einen ersten Winter, und dann einen zweiten. Familien der Arbeiter*innenklasse mussten größtenteils auf Kartoffeln verzichten – ganz zu schweigen von Fleisch – und von Rüben überleben. Der Unmut wuchs. Im Mai 1916 zettelten junge Arbeiter*innen in Brunswick Unruhen gegen die Kürzung ihrer Löhne an.

Der wachsende Unmut spiegelte sich auch in der SPD-Reichstagsfraktion wider. Bis Januar 1916 war die Anzahl der Abgeordneten, die gegen neue Kriegskredite stimmten, auf 20 angewachsen – und bald wurden alle 20 aus der Partei ausgeschlossen. Sie konstituierten sich als „Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft“ im Reichstag. Zu Ostern 1917 gründeten sie die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD). Die Rumpfpartei wurde als Mehrheits-SPD bekannt (MSPD).

Rusa Luxemburg nannte die USPD eine „eine Partei der Halbheit und der Zweideutigkeit.“ Die Unabhängigen – unter ihnen auch das alte Parteizentrum um Karl Kautsky, aber auch Revisionist*innen wie Eduard Bernstein – waren Pazifist*innen, keine Revolutionär*innen. Sie wollten den Krieg beenden, um zur alten Sozialdemokratie und ihren „bewährten Taktiken“ zurückzukehren – aber sie hatten keinerlei Absicht, für das Ende des Krieges mit einem Aufstand zu kämpfen. Kautsky erklärte bekanntermaßen: „die Internationale ist kein wirksames Werkzeug im Kriege, sie ist im Wesentlichen ein Friedensinstrument.“ Diese Zentrist*innen brachen mit der sozial-imperialistischen Mehrheit ihrer Partei erst dann, als sie ausgeschlossen wurden.

Der linke Flügel der alten Sozialdemokratie organisierte sich im Gegensatz dazu, sobald der Krieg ausbrach. Ein Kern, darunter Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, der fast 70-jährige Franz Mehring, Julian Marchlewski (Karski), Ernst Meyer und Clara Zetkin gründeten Anfang 1915 die „Gruppe „Internationale“. Sie veröffentlichten eine Ausgabe einer legalen Zeitschrift, die sofort von den Autoritäten konfisziert wurde. Luxemburg war vor dem Krieg wegen „Majestätsbeleidigung“ in einer Rede ins Gefängnis geworfen worden. Sie war nur kurz auf freiem Fuß und wurde dann in „Schutzhaft“ gesteckt (d.h. ohne konkrete Vorwürfe), bis die Revolution ausbrach. Doch mit ihrer grenzenlosen Energie und ihrem literarischen Talent führte Luxemburg die revolutionäre Linke mit Briefen an, die aus dem Gefängnis geschmuggelt wurden. Ihre Unterstützer*innen begannen bald, illegale Flugblätter herauszugeben. Ernst Meyer, der mit dem Druck beauftragt war, erdachte den Namen „Spartakus“. Luxemburg fand den Namen schrecklich, aber die Flugblätter zirkulierten in ganz Deutschland und „Spartakus“ wurde für Millionen zu einem Symbol. Am Neujahrstag 1916 wurde der „Spartakusbund“ in Karl Liebknechts Anwaltsbüro gegründet.

Die Spartakist*innen traten der USPD bei, als diese eineinhalb Jahre später gegründet wurde. Die Partei bot den Revolutionär*innen, die unter ständiger Verhaftung von Polizei und Militär litten, einen legalen Rahmen, in dem sie arbeiten konnten. Der Spartakusbund hatte nie mehr als ein paar hundert Mitglieder – sie wollten die USPD nutzen, um die hunderttausenden Arbeiter*innen zu erreichen, die dort organisiert waren. Luxemburgs Texte sparten nie mit Kritik an den schwankenden, feigen Positionen der USPD-Anführer*innen. In einigen Städten, in denen die Linke relativ stark war, wie in Stuttgart oder Chemnitz, weigerten sich die lokalen Spartakist*innen, in die neue zentristische Partei einzutreten. Es war der zentrale Anführer des Bundes während des Krieges, Luxemburgs lebenslanger Gefährte Leo Jogiches, der erfolgreich darauf bestand, dass sie alle in die USPD einträten. In einer Stadt, Bremen, war die radikale Linke stark genug, um die gesamte lokale Parteiorganisation zu übernehmen und die Reformist*innen und Zentrist*innen auszuschließen. Diese „Bremer Linksradikalen“ um Johann Knief und Paul Fröhlich sind nie in den Spartakusbund eingetreten, eben weil sie nicht in die USPD eintreten wollten und stattdessen für die Gründung einer neuen revolutionären Partei kämpften – diese Gruppe wurde später zu den Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD).

Ein erster Streik

Im Juni 1916, als Liebknecht wegen Hochverrats angeklagt wurde, streikten 50.000 Berliner Arbeiter*innen für seine Freilassung. Niemand wusste, wer diese Massenaktion organisiert hatte. Erst beim Aufstand mehr als zwei Jahre später trat diese verschwörerische Gruppe – ohne Zeitung, Sprecher*innen oder auch nur einen Namen – in die Öffentlichkeit.

Zu Beginn des Krieges begannen gewerkschaftliche Vertrauensleute in Berlin (Arbeiter*innen, die in den Fabriken gewählt wurden, um ihre Kolleg*innen zu vertreten, genannt Obleute), sich zu treffen, weil sie den „Burgfrieden“ und das Verbot von Streiks ablehnten. Unter der Führung des Metallarbeiters Richard Müller radikalisierten sie sich bald und positionierten sich gegen den Krieg selbst. Jedes einzelne der dutzenden Mitglieder dieser Gruppe war aus einer Fabrik delegiert. So konnten sie die Stimmung des gesamten Berliner Proletariats messen und Aktionsaufrufe an jeden Arbeitsplatz bringen – ohne sich je in der Öffentlichkeit zu zeigen. Diese Gruppe wurde später durch eine bloße Beschreibung bekannt: die Revolutionären Obleute.

Mit jedem Winter hungerten die Arbeiter*innen mehr, während die Kapitalist*innen obszöne Profite machten. Wie Luxemburg schrieb: „Die Proletarier fallen und die Dividenden steigen.“ Nach dem Liebknecht-Streik 1916 organisierten die Revolutionären Obleute immer größere Aktionen. 100.000 Arbeiter*innen gingen im April 1917 in Berlin auf die Straße (der „Brotstreik“). Im darauffolgenden Januar streikten eine Viertel Million Arbeiter*innen eine ganze Woche lang (die „Munitionsarbeiterstreiks“). So wie die Proteste wuchsen, wurden sie immer politischer: Sie forderten größere Rationen für Arbeiter*innen, aber auch sofortigen Frieden sowie demokratische Reformen. Frauen, die in die Fabriken geströmt waren, um die Millionen Männer zu ersetzen, die an die Front geschickt worden waren, spielten in diesen Streiks eine riesige Rolle – eine Rolle, die damals wie heute größtenteils übersehen wird.

Das Kriegsende

Gegen Ende des Sommers 1918 hatte die Oberste Heeresleitung entschieden, dass der Krieg vorbei war. Es gab dafür viele Gründe: Die USA waren in den Krieg eingetreten und hatte Millionen frischer amerikanischer Truppen nach Frankreich gesandt. Der deutsche U-Boot-Krieg im Atlantik war gescheitert. Österreich-Ungarn brach unter Hungerunruhen in der Hauptstadt und nationalen Bewegungen in der Peripherie zusammen. Die Generäle hatten gehofft, dass der Brest-Litowsk-Vertrag, mit dem sie Russlands Sowjetregierung zur Abgabe riesiger Gebiete an deutsche Protektorate gezwungen hatten, es ihnen erlauben würde, Truppen von der Ostfront abzuziehen und alles gegen den Westen zu werfen. Doch die revolutionären Partisanenkämpfe in der Ukraine waren so hart, dass die deutschen Armeen dort feststeckten – und selbst mit revolutionären Ideen infiziert wurden.

Proteste im Deutschen Reich flammten auf, als die Arbeiter*innenklasse sah, dass die neue revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung in Russland einen sofortigen und bedingungslosen Frieden forderte. Was war nun mit dem „Verteidigungskrieg“ gegen den Zaren? Nach zwei gescheiterten Offensiven in Frankreich mit hunderttausenden Toten auf beiden Seiten entschieden die Generäle, dass ein deutscher Sieg schlicht unmöglich war.

Der stellvertretende Chef der OHL, der reaktionäre Fanatiker und strategisches Genie Erich Ludendorff, hatte eine große Sorge: Wie konnte er nach der unvermeidbaren Niederlage die Macht und das Prestige des aristokratischen Offizierskorps erhalten? Vier Jahre lang hatten die Generäle das Land wie eine Diktatur geführt – jetzt überzeugte Ludendorff den Kaiser, eine „demokratische“ Regierung zu etablieren. Zum ersten Male würde der Kanzler nicht vom Kaiser ernannt werden, sondern von einer Mehrheit des Reichstags gewählt werden. Ein liberaler Aristokrat, Max von Baden, wurde zum Kopf einer Regierung ernannt, die sozialdemokratische Minister ohne Profil beinhaltete. Die SPD-Führung hatte die „Demokratisierung“ des Reichs erreicht, und dabei eine Scheibe der Macht abbekommen.

Diese neue „demokratische“ Regierung würde mit den Alliierten über die erniedrigenden Bedingungen der Kapitulation verhandeln müssen. Plötzlich erklärten diese Generäle – die gerade noch unter sich den Krieg als ungewinnbar eingestuft hatten –, dass diese Bedingungen inakzeptabel wären und sie bis zum Ende weiter kämpfen würden. Ludendorffs Berechnung war teuflisch: Obwohl er selbst bestimmt hatte, dass der Krieg verloren war, konnte er nun die Legende spinnen, das deutsche Heer sei „auf dem Schlachtfeld unbesiegt.“ Er behauptete nun, dass die Armee nur deshalb verloren hatte, weil sie von Sozialist*innen „in den Rücken gestochen“ worden war, die an der Heimatfront protestiert hatten. Diese „Dolchstoßlegende“ verbreitete sich in Deutschland jahrzehntelang.

Die Matrosen von Kiel

Einen Monat lang tauschte Deutschlands neue Regierung diplomatische Noten mit der Wilson-Regierung in Washington aus. Die Soldaten blieben in den Schützengräben, aber die Kämpfe waren größtenteils vorbei. Es sprach sich herum: Frieden war nur eine Frage der Zeit.

Die deutsche Marine hatte andere Pläne. Seit dem Scheitern des U-Boot-Krieges 1916 hatten sie nicht viel zu tun. Ihre schönen Schlachtschiffe steckten im Hafen fest, hilflos gegen die weit überlegene britische Flotte. Admiral Reinhard Scheer entschied, dass man so keinen Krieg beenden könne. Er befahl der deutschen Flotte, in eine letzte hoffnungslose Schlacht zu ziehen – 80.000 Matrosen sollten ertrinken, um die Ehre ihre aristokratischen Offiziere zu retten.

Die Flotte war schon seit Jahren ein Schwerpunkt sozialistischer Organisierung gewesen. Die Matrosen, die gebraucht wurden, um diese massiven Kriegsschiffe zu bedienen, wurden unter Facharbeitern rekrutiert, wo sozialistische Organisationen am stärksten waren. Nirgends waren die Klassenwidersprüche des imperialistischen Militärs so offensichtlich: In den engen Gängen eines Schiffs kommandierte eine Handvoll adliger Offiziere hunderte proletarische Matrosen. Schon 1917 hatte es eine Reihe von Meutereien gegeben, die mit Exekutionen bestraft wurden.

Als der letzte Befehl zum Auslaufen Ende Oktober 1918 ankam, rebellierten die Matrosen. In Schiffen, die vor der Küstenstadt Wilhelmshaven ankerten, verhafteten sie ihre Offiziere und hissten rote Fahnen. Diese ersten Meuterer wurden schließlich verhaftet und nach Kiel transportiert. Dort fanden größere Meutereien statt, als die Matrosen sich weigerten, mit den Schiffen auszulaufen. Stattdessen gingen sie an Land und marschierten durch die Stadt. Sie verbanden sich mit den Arbeiter*innen vor Ort und forderten Freiheit für ihre verhafteten Kameraden. Es gab Straßenschlachten mit der Polizei und mindestens neun Tote. Am 4. November erklärte ein Soldatenrat, dass er die Macht in der Stadt übernommen habe. Am Folgetag traten die Arbeiter*innen in einen Generalstreik, legten die ganze Stadt lahm und schufen ein Organ, das bestimmend für die deutsche Revolution sein würde: den Arbeiter- und Soldatenrat.

Von Kiel aus wurden ins ganze Reich Botschafter*innen verschickt. Der Aufstand verbreitete sich von Stadt zu Stadt. Jeden Tag wählten mehr Städte Arbeiter- und Soldatenräte. Jeden Tag mussten Monarchen der 22 Kleinstaaten, aus denen das Deutsche Reich bestand, von ihrem Thron steigen. Aber niemand wusste, wann die revolutionäre Welle Berlin erreichen würde, die Bastion der preußischen Bürokratie und des Militarismus.

Die deutschen Arbeiter*innen waren auch nicht allein. Die Arbeiter*innen- und Bauern*Bäuerinnen-Regierung, angeführt von der bolschewistischen Partei, war seit einem Jahr an der Macht in Russland. Die sozialistischen Internationalist*innen in aller Welt verfolgten die Ereignisse in Deutschland mit erneuter Hoffnung: Die Ausdehnung der Revolution nach Westen, um die wahren Bastionen des Weltkapitalismus zu stürmen und entscheidende Schritte zu unternehmen, um den Kommunismus in eine praktische Aufgabe der Stunde zu verwandeln.

Nächste Woche wird Wladek Flakin hier über den Aufstand in Berlin berichten. Revolution und Konterrevolution sammelten ihre Kräfte für die Entscheidung.